Francesco Graziani dagli esordi complicati con l’Arezzo (“Stavo per mollare, mia madre mi rimise sul treno per la Toscana”) all’exploit.

Poi lo scudetto, la Coppa del Mondo, una puntata in Australia e il ritorno in amaranto come presidente: “Sì, mi sono buttato anche in politica, ma non avrei mai fatto il senatore. Con mia moglie Susanna un amore che dura da quasi cinquant’anni: per conquistarla ho fatto lo stopper”

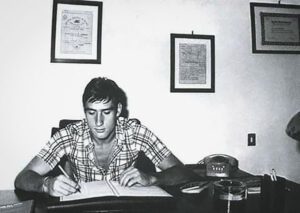

“Ero ad Arezzo da un mese e mezzo, m’era presa nostalgia di casa. Mi mancavano i miei genitori, il paese, gli amici. Avevo 16 anni, giocavo a pallone e dormivo da Cecco in Corso Italia. Ero solo in una città che non conoscevo. Presi il treno e tornai a Subiaco, per restarci. Fu mia madre a farmi ragionare: ‘Che fai? – mi disse – Vuoi buttare via l’opportunità della tua vita?’. Ed era vero, Arezzo è stata la mia grande chance. Mia mamma mi convinse a restare. Per fortuna sono risalito su quel treno”. Chissà, per un talento enorme come quello di Francesco “Ciccio” Graziani magari di treni ne sarebbero passati ancora molti. Di certo, aver superato l’asticella di quella crisi adolescenziale fu il potente acceleratore di una carriera in bocciolo. Divenuta poi straordinaria.

Settanta anni da poco festeggiati, è seduto al tavolo del bar del club sportivo Occhi Verdi che gestisce con la compagna di una vita, la moglie Susanna. “L’ho vista e mi sono innamorato: l’ho marcata stretta finché non siamo usciti insieme”. Volge uno sguardo al passato con la battuta sempre in canna. Lo scudetto col Toro, il titolo di capocannoniere, il Mundial dell’82, le due Coppe Italia alzate con la Roma. E poi: la presidenza dell’Arezzo dopo il fallimento, preso dalla D e riportato in C1 in un quinquennio, l’avventura elettorale del ’94, la nuova popolarità degli anni 2000 con Campioni Il Sogno, la tv con le giacche sgargianti.

Per stabilirsi, dopo una carriera in giro per l’Italia (con esotico epilogo australiano), ha scelto Arezzo. E oggi continua a vivere di calcio, come opinionista e come insegnante per giocatori in erba. Da dietro gli occhiali scuri, con estrosa lente a ottagono, rievoca con immutata serenità gloriose vittorie e sonore cadute, come il rigore fallito in finale di Coppa Campioni (“…E’ una cicatrice…”). E immagina il futuro: “A me questi 70 anni piacciono. Mi sento in forma, gioco a calcetto. A questo punto, tanto che ci sono, vorrei vedere anche come sono gli 80, a Dio piacendo”, dice col sorriso.

Come mai scelse di giocare ad Arezzo?

“Avevo già fatto provini con Lazio, Roma, Juve. Ero con il Bettini Quadraro, società della capitale. C’era un torneo giovanile. Ero stato segnalato all’Arezzo: vennero a vedermi Azelio Rachini, Tonino Duranti e Guerrino Zampolin. Li convinsi. Lasciai il mio paese e mi trasferii”.

I primi tempi in Toscana non furono facili.

“Eh no, ma poi mia mamma mi fece riflettere. Quando tornai in treno dopo la fuga, iniziai ad apprezzare Arezzo. Tranquilla e vivibile. Dopo i primi tempi in albergo, abitai in via Porta Buia, con altri ragazzi delle giovanili. Mangiavamo da Tonino Duranti, il nostro allenatore che aveva un ristorante. Scoprii una nuova famiglia: feci amicizia con i miei compagni, come Menchino Neri o Claudio Giulianini. Mi adattai talmente bene che poi mia mamma mi disse: ‘Sei passato dal voler tornare a casa, a non farti più sentire’. Stavo bene”.

E anche in campo le cose andavano alla grande.

“Feci parte della squadra giovanile dell’Arezzo forse più forte di sempre. Arrivammo a un passo dalle finali nazionali. Giocavo in attacco, mi impegnavo. Avevo fame e non volevo deludere le aspettative. Il secondo anno collezionai due presenze in prima squadra, dodici il terzo e feci anche i miei primi gol in Serie B. Il quarto anno diventai titolare dell’Arezzo”.

Quando arrivò la grande chiamata della A?

“A metà di quella stagione, la ’72-73. Me lo ricordo come fosse ieri: il presidente Luigi Montaini mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: ‘Ti ha acquistato il Torino’. Mi passò per la testa il ricordo di me bambino, di quando immaginavo quanto sarebbe stato bello un giorno giocare in Serie A. Non stavo nella pelle. Continuai a giocare ad Arezzo fino alla fine della stagione, con impegno ancora maggiore. Sentivo la responsabilità”.

“Quando sono diventato titolare in b con l’Arezzo mi sono detto: ma allora posso davvero fare il calciatore”

C’è stato un momento in cui si disse: “Ecco, ce l’ho fatta”.

“Ancora mi risuonano in testa le parole che mi disse allora l’allenatore dell’Arezzo, Dino Ballacci: ‘Guarda Francesco, arrivare è facile. Difficile è mantenersi a grandi livelli’. Non l’ho mai dimenticato. E così ho lottato per ogni nuovo traguardo. Certo, mi sono goduto ogni momento di successo. Quando sono diventato titolare in B con l’Arezzo mi sono detto: ‘Mamma mia! Ma allora posso fare davvero il calciatore. Magari anche giocare in Serie A’. Ma è stata una conquista continua. Se dovessi scegliere un solo momento, però, direi la prima convocazione in Nazionale”.

Come è stata?

“Non giocai la partita, ma quella chiamata fu un brivido. Era il 1974. C’era Ferruccio Valcareggi alla guida dell’Italia. Le convocazioni venivano diramate e informati i club di appartenenza dei giocatori. Ricordo benissimo l’annuncio scandito da Giuseppe Bonetto, storico direttore generale del Torino”.

Come fu l’impatto con Torino?

“Straordinario. Più di tutto, fui colpito dalla gente. Dai tifosi granata. L’affetto che ho ricevuto è stato incredibile e l’ho ricambiato, non poteva essere altrimenti. Non so come spiegarlo: quando arrivi al Toro, respiri la storia del calcio. Una storia densa, fatta di successi esaltanti e lutti dolorosissimi: Superga, Gigi Meroni. Quella tifoseria vive per il Torino e tu devi mettercela tutta. Avverti proprio quel senso di appartenenza”.

Si ricorda un episodio in particolare?

“Era la stagione ’75-’76. Ci allenavamo al mitico Filadelfia. Eravamo primi in classifica. Un signore veniva sempre a vederci e mi fermò: ‘Riusciamo a vincerlo questo campionato?’. Io gli dissi: ‘Vedrai ti daremo una bella soddisfazione’. Lo rividi il giorno dello scudetto: era il primo titolo dai tempi del Grande Torino. Piangeva. E mi disse: ‘Grazie. Adesso posso anche morire tranquillo’. Ecco, questo è il livello della passione che ho trovato lì. Qualcosa fuori dal comune”.

Lo scudetto del ’76 col Toro o il titolo Mondiale? Quale successo ha rappresentato la soddisfazione più grossa?

“Posso essere sincero? Il titolo di capocannoniere della Serie A. E’ vero, è un premio personale, ma lo ottenni grazie a tutta la squadra. Con Paolo Pulici formavamo una coppia d’attacco assortita benissimo e poi c’era Claudio Sala che ci ispirava. L’anno prima il titolo andò a Pulici, poi lo vinsi io. All’epoca si chiamava premio Chevron, andava al giocatore con la miglior media realizzativa. Fu una gioia molto intensa. A quel punto capii di essere entrato nella categoria dei più grandi. Ma voglio specificare: una punta deve essere egoista nella misura in cui le sue scelte non vanno a scapito della squadra. Ecco, spero di essere stato, in questo senso, un grande attaccante”.

Come si gestisce tutto questo successo a poco più di 20 anni?

“Per me non è stato difficile. Ero già sposato, coi piedi per terra. Ma capivo che il mio mondo era cambiato. I riconoscimenti, le interviste. Mi faceva piacere rivedere il mio paese all’apice della carriera. Tornavo saltuariamente, dati gli impegni. Ma ogni volta i miei concittadini mi facevano sentire un principe. Percepivo l’orgoglio dei miei genitori, era bello”.

La consacrazione c’era già stata. Ma non tutti i grandi calciatori poi diventano campioni del mondo. Quale sensazione si prova ad alzare quella coppa?

“Faccio un passo indietro per contestualizzare quella vittoria. Io ero nel giro della Nazionale da un po’, avevo partecipato ai Mondiali del ’78 in Argentina. Già questo era motivo di soddisfazione. Certo, non ero titolare, quindi vissi la spedizione con un po’ di distacco. Ma l’Italia era una grande squadra, con giocatori importanti. E lo confermò anche all’Europeo dell’80, anche se pure in quella circostanza finimmo quarti. A livello di club ero passato alla Fiorentina. E nel 1982 fui convocato di nuovo per il Mondiale spagnolo. Ero in stanza col mio compagno in viola Giancarlo Antognoni. Giocammo titolari tutto il torneo: una cavalcata straordinaria. In semifinale con la Polonia Giancarlo si infortunò. E in finale con la Germania Ovest toccò a me, giocai appena 8 minuti, poi mi feci male alla spalla. Quella stanza era proprio stregata. Ma al triplice fischio sparì ogni amarezza: ‘Se sorride Giancarlo, posso farlo anch’io’. Con la Coppa in mano pensai: ‘Posso smettere di sognare adesso, abbiamo vinto, è realtà’. Ricordo che è subentrato un senso di soddisfazione nuovo: non c’era altro di più importante da vincere e l’avevo fatto. E’ stato davvero il culmine di un grande percorso”.

La delusione più grande, immagino, fu la finale di Coppa Campioni dell’84.

“Ovviamente. Ero passato dalla Fiorentina alla Roma nell’83. E al termine della stagione arrivammo in finale contro il Liverpool. Giocavamo all’Olimpico, che serata. Perdemmo ai rigori. Sbagliò Bruno Conti. E poi sbagliai io. Il mio primo pensiero fu per le persone che erano lì, per la delusione che avevamo dato loro. Fu un dolore enorme, lo è ancora. E’ una ferita che non si rimargina del tutto. Solo mettendo un po’ di tempo tra te e quel momento puoi riviverlo con un po’ di serenità. L’unica fortuna per noi fu che vincemmo la Coppa Italia contro il Verona poco dopo. Quando alzammo quel trofeo, fummo un po’ alleggeriti”.

Un’altra Coppa Italia con la Roma, due anni con l’Udinese, poi l’Australia. Perché?

“Eh sì. A Sidney avevo un amico fraterno, che mi diceva sempre di andarlo a trovare. Ma quando ero libero io, d’estate, lì era inverno. E quindi ho rimandato sempre. Che vado in Australia a sentire freddo? Così a fine carriera mi sono deciso e sono partito. Ho fatto un bel viaggio. Ho giocato tre partite con l’Apia, club più importante della città assieme al Marconi, e poi stop. Sono tornato a Sidney con mia moglie, ma solo in vacanza. Insistettero perché rimanessi lì a giocare per un’intera stagione. Ma dissi di no. Ci abbiamo anche pensato con Susanna, potevamo trasferirci: sarebbe stato un po’ folle con i figli piccoli. Quindi abbiamo deciso di rimanere ad Arezzo”.

La casa ad Arezzo: una scelta di vita.

“Avevamo scelto questa città quando mi acquistò la Fiorentina. Prima vivevamo a Torino. Le ipotesi erano: o trasferirsi a Firenze oppure ad Arezzo, dove c’erano la famiglia di Susanna e un ambiente sereno. Vinse Arezzo, una città a misura d’uomo. Qui ho trovato simpatia e grande rispetto”.

La sua vita è stata sempre al fianco di Susanna.

“Quando la sposai non era maggiorenne, suo padre dovette firmare i documenti. Era bellissima. Il colpo di fulmine scattò un giorno di settembre, a fine Giostra. Ero per il Corso e la vidi passare. Cercai di attaccare bottone, ma niente. Le feci la posta: la ritrovai dopo qualche giorno, con le sue amiche. Le chiesi di accompagnarla fino a casa ma mi ignorò. E così una terza volta. Alla fine ricordo che mi disse: ‘Va bene, mi puoi accompagnare. Sennò domani mi rompi le scatole un’altra volta’”.

Per una volta marcò da stopper.

“Sì, sì. Alla Sergio Brio. Uscivamo insieme al King o al Principe. La sposai che aveva 17 anni, io 21. La celebrazione si tenne al santuario di Santa Maria delle Grazie nel ‘74. Da allora siamo sempre insieme”.

Terminata la carriera di calciatore è iniziata quella da allenatore. Guidò Fiorentina, Ascoli, Reggina, Avellino. Poi diventò presidente dell’Arezzo, nel momento più buio per gli amaranto. Chi la convinse?

“Dopo il fallimento alcuni amici mi coinvolsero nel rilancio dell’Arezzo. Bisognava ripartire dalla D. Io ero combattuto, avevo speso una parola con il Verona. Alla fine dissi di sì: volevo restituire qualcosa a una squadra che mi aveva dato tanto. Non fu facile. Ci volevano tanti soldi e ce ne misi anche di personali. C’erano amici orafi che mi diedero una mano. Ci furono incidenti di percorso, episodi che non mi sono piaciuti. Ma alla fine, grazie al sostegno di tante persone riuscimmo a riportare l’Arezzo lì dove stava prima di fallire: in C1. Fu una cavalcata incredibile, con due promozioni. Ero partito per dare una mano, sono rimasto cinque anni. Ma a quel punto non me ne sarei andato prima di aver completato il percorso che mi ero prefissato. Quando la squadra guidata da Serse Cosmi vinse a Pistoia, con migliaia di aretini al seguito, mi dissi: ‘Ce l’abbiamo fatta, finalmente’”.

“Nel 1994 Berlusconi insistette per candidarmi alle politiche. Per un soffio non entrai in parlamento ma al seggio avrei comunque rinunciato”

Intanto nel 1994 aveva provato anche l’ebbrezza di una campagna elettorale. Come andò?

“Io non volevo candidarmi, ma Berlusconi insistette. Mi chiamò prima Ariedo Braida, poi Adriano Galliani, quindi vidi Berlusconi in persona, ad Arcore. Dovevo correre con Forza Italia. Dissi: ‘Guardi dottore che qui è zona rossa, non si passa’. E lui mi disse: ‘Se prendi almeno 12mila voti, va più che bene’. Ero combattuto. Lui voleva gente che non avesse mai fatto politica. Mi disse: ‘Devi farmi un favore’. Alla fine cedetti. Oh, presi 27mila voti e per un soffio non entrai in Parlamento. In ogni caso, avrei rinunciato al seggio. Ma mi ci vedete a fare il senatore? Comunque mi chiamò Antonio Martino, futuro ministro, per farmi i complimenti”.

Poi è iniziata una proficua collaborazione con Mediaset.

“Ma senza che io chiedessi niente a Berlusconi”.

Il successo di Campioni Il Sogno è stato notevole: un reality che seguì le sorti del Cervia in Eccellenza e in D per due stagioni, dal 2004 al 2006. Ciccio Graziani come allenatore.

“Uno show che precorreva i tempi. Basti pensare alle telecamere di Sky, oggi, negli spogliatoi di serie A. Noi le avevamo venti anni fa le telecamere nello spogliatoio. E non sapevo mai se erano spente o accese. Ero spontaneo. Solo, non dovevo esagerare. Non dovevo bestemmiare, ma non c’era problema perché io sono molto credente. Quindi il personaggio che è emerso dallo show era autentico. Sì certo, qualche scena era un po’ costruita. Ma all’80% erano riprese di allenamenti reali. E credo che la spontaneità sia stata una chiave del successo del programma. Mi chiamavano allenatori di Serie A, Novellino, Spalletti, perché i giocatori delle loro squadre si erano appassionati alle sorti del Cervia”.

Recentemente sono scomparsi grandi figure che hanno fatto la storia del calcio come Siniša Mihajlović, Gianluca Vialli. Senza dimenticare Pelè. A questa terra era molto legato Paolo Rossi, con cui ha condiviso l’avventura Mundial, e che aveva scelto, come lei di vivere nell’Aretino. Anche Paolo se ne è andato prematuramente. Un ricordo?

“Abbiamo condiviso la fase offensiva di quella Nazionale. Ero molto legato a lui. Era una persona solare, ti regalava sempre un sorriso. Mihajlović non lo conoscevo bene, ma avevo per lui una simpatia a pelle, ricambiata, oltretutto. Abbiamo avuto modo di dircelo in tv. E poi quando allenava la Fiorentina mi invitava a vedere gli allenamenti, mi diceva: ‘Vieni, è casa tua’. Ho avuto la fortuna di incontrare Pelé, persona di una umiltà e un’intelligenza eccezionale. Di Vialli invece posso raccontare un aneddoto: non lo conoscevo granché, ma, circa venti anni fa, mi trovavo a Londra con amici per una vacanza. Lui abitava lì, si era appena ritirato dal calcio dopo l’esperienza al Chelsea. Io e i miei amici volevano andare a vedere Chelsea-Charlton che si giocava quel giorno, ma non riuscivamo a trovare i biglietti. Con i Blues c’erano Zola e Casiraghi. Chiamai il mio amico Ciro Ferrara, se mi poteva aiutare e mi dette il numero di Gianluca Vialli. Fu gentilissimo. Parlò con la società: la dirigenza del Chelsea fu entusiasta di avermi allo stadio. Non mi sarei mai immaginato tanto affetto. Per quanto riguarda Vialli, si dimostrò un ragazzo d’oro”.

“Ho 70 anni, mi sento bene, spero di arrivare a 80 e poi chissà…ho avuto molto dalla vita e quando Dio mi chiamerà non dirò di no”

Cosa immagina Francesco Graziani per il suo futuro?

“Mi sento bene, ho molte cose da fare ancora. Ma non mi illudo, ormai penso di essere verso il tramonto della mia vita. Se penso a Vialli, a Mihajlović, dico che queste persone ci hanno lasciato un grande insegnamento: come affrontare la malattia e poi la morte. Con consapevolezza. Anche se fa paura. E’ un’ultima partita, va gestita. Puoi temporeggiare per un po’ ma a un certo punto tutti devono fare i conti con la fine. Io sono molto credente, l’ho già detto. Non dico che non ho timore e spero ovviamente di tagliare nuovi traguardi: oggi che ho 70 anni, mi auguro di arrivare a 80, e poi chissà. Intanto penso di essere stato una persona fortunata, ho avuto molto e quel che ho avuto è per merito di Dio. Quando un giorno mi chiamerà, non dirò di no”.